quarta-feira, 22 de dezembro de 2010

Caruaru

ou o muro dos jubilamentos.

Marcadores:

Cotidiano

quarta-feira, 15 de dezembro de 2010

JLG/PG (Brasil, 2009), de Paolo Gregori

JLG\PG from M.M.Izidoro on Vimeo.

Marcadores:

Cinema Nacional,

Curtas

quarta-feira, 1 de dezembro de 2010

Encontro

Um velhinho e uma velhinha sentam ao meu lado. Ele sussurra. Ela responde: você tem um jeito gostoso de falar. Ele sorri, bochechas rosadas, olhos transversos. Ela o encara. A quiche e os cafés não demoram. O dela com leite. Ele sussurra novamente. Ela sorri, se serve e faz avião. Terminam vagarosos, se levantam sem pressa e, de braços dados e imenso tesão, não saem correndo.

Marcadores:

Cotidiano

terça-feira, 30 de novembro de 2010

A Espada e a Rosa (Portugal, 2010), de João Nicolau

Antes de ser o primeiro longa de João Nicolau, A Espada e a Rosa foi uma telenovela colombiana de baixa audiência, uma versão pobre e ainda mais latina das aventuras do Zorro, não que isso seja uma informação muito relevante, mas é que durante a sessão na Mostra de São Paulo, duas senhoras tricotadeiras que talvez conhecessem a novela e não o cineasta português dos ótimos curtas Rapace (2006) e Canção de Amor e Saúde (2009), sentaram ao meu lado e soltaram regularmente a cada quinze minutos algum sábio comentário sobre o filme. Primeiro que já começaram se perguntando 'se tinham entrado na sala certa, se estavam na sala 1 ou 2... ou 6', depois inconformadas repetiram inúmeras vezes que 'não esperavam um filme tão esquisito, achavam que era histórico' e, por fim, diante da milésima oitava 'transgressão' aos ditames do realismo clássico e da linearidade do cinema convencional, exclamaram para todo cinema ouvir: 'surreal, surreal, surreal'. Se alguém me contasse essa anedota, despertaria em cheio a minha curiosidade, mas apesar da já prévia expectativa, o longa me soou um pouco sem medida na sua pretensão de manifesto: o fato é que não consegui me decidir se as brincadeiras de liberdade incrustadas na maneira de filmar do diretor português carregam a sinceridade dos braços soltos ou se concatenam um ritmo a partir de uma pré-condição esquemática - robótica, eu diria - de aparecerem em tantos e tantos minutos para impactar a platéia boba. As senhoras, sem dúvida, ficaram bem impactadas e não sei os outros, mas eu nem tanto. Todos os recursos abusados pelo João Nicolau terminam caindo na armadilha da repetição - não tanto fidedignamente plano a plano, mas pelo manejo do absurdo neles - o que esvanece o charme da sofisticação-ingenuidade: funciona até certo momento, nos faz rir até certo momento, nos deixa leve até certo momento, achamos fofurinha até certo momento, mas depois de uma hora e dois minutos cansa pra caralho. O filme tem duas horas e vinte. Não posso negar que me sinto emotivamente atraído por toda primeira parte, o silêncio da convivência do protagonista com Maradona, o gato, num apartamento pequeno, e para quem convive com gatos, impossível não reparar os ruídos, o barulho, o estrondo da relação, dos trejeitos do bichano, das distintas maneiras de expressar o humor, do inabitual companheirismo firmado pelo - e com o - felino. Segurei as lágrimas na cena em que o rapaz entrega o gato para um amigo cuidar, despedindo-se, pouco antes de embarcar na sua jornada a bordo de uma caravela pós-moderna de um século distante. Lembrei até do gato do filme do Manoel de Oliveira que, balançando o rabo num ritmo hipnótico, observa fixamente um pássaro que viria a aparecer morto na manhã seguinte. Antes que cause a impressão errada, tudo a seguir pode soar bem contraditório (e que seja), acontece que gostei do filme, mas um incômodo permaneceu zanzando a minha mente nos dias que se seguiram: a produção é tão recheada de pequenas inventividades que o uso excessivo faz o fofo e liberto se revestir de vazio, especialmente porque todos os requintes já estavam em seus curtas, mas não se colocavam como objeto central - às vezes até exclusivo - da mise-en-scène. É como se o filme gritasse a todo momento como os futuristas faziam em cima das mesas de bares com seus manifestos no início do século passado: "olha como sou livre, como meu cinema é inclassificável, como posso fazer do filme o que quiser, como posso desfazer todas as expectativas". Não sei, em teoria me causa um pouco a sensação que tive ao assistir os filmes da Avant Garde da década de 20, um berro de que cinema é experimentação, só que há uma diferença fundamental, lá de fato as brincadeiras narrativas e mecânicas eram os primeiros passos de liberdade com a câmera, aqui me soa estranho um jovem diretor chegar e gritar que é livre no meio da praça quando todos já o sabem. Você olha, percebe uma tomada de posição dentro do momento do cinema português, uma garra de utopia revigorada e depois vira a cabeça, deixa pra lá, afinal é no mínimo redundante diante de uma prospecção histórica. A Espada e a Rosa levanta tão alto o estandarte de sua própria libertação, que parece não mais sair da reafirmação desse círculo vicioso, deixando em segundo plano a intenção sincera em atualizar uma busca intelectual que aproxima alta cultura e piadas rasteiras, percorre séculos pulando gênero a gênero, se assumindo old school, pirata, anarquista e tecnológico ao ponto de abraçar o conhecimento pelo conhecimento, a sensibilidade pela sensibilidade, a falta de pragmatismo na ânsia das vontades, tomando nota uma por uma todas as minúcias do nosso mundo. A empregada brasileira seduzida com palavras fáceis, o alemão mais magro que a francesa magra e a mulher que quando foi presa por ter matado a mãe, estava comendo melancia com pão. Temo - e prefiro negar o meu próprio temor pelo voto de confiança no gesto - que o João Nicolau se deslumbrou tanto com a sua câmera - e o potencial de liberdade - que terminou enclausurando o seu próprio cinema.

Marcadores:

Cinema

sexta-feira, 26 de novembro de 2010

olhar o mundo, olhar para si

"É mais bonito rodar um filme fora da sua cidade, porque a cotidianidade provoca uma cegueira. O melhor de uma viagem é que você se surpreende em cada esquina, em cada rua, o olhar é mais sensível. E muitas vezes uma viagem serve para reinterpretar sua própria rua. Por outro lado, gosto que o trabalho no cinema não seja como ir ao escritório e voltar para casa. Gosto de levar um grupo de pessoas para outro lugar, para viver uma experiência diferente, e viver ali, na locação. Acho que isso dá uma intensidade adicional. Seguramente o cinema, para mim, é uma forma de conhecimento, de me colocar em relação com o mundo e com outros lugares".

José Luis Guérin, em entrevista publicada na revista Contracampo em outubro de 2007 e conduzida por Rodrigo de Oliveira e Filipe Furtado.

segunda-feira, 22 de novembro de 2010

Paul

Decidi não escrever sobre o show de Paul, primeiro porque não sinto necessidade de registrar toda experiência como ato de vaidade, sou egoísta e minha vaidade é outra, gosto de guardar algumas preciosas lembranças só para mim; segundo porque sou preguiçoso e perfeccionista demais e se tratando de Paul, do grande Paul, isso só poderia engendrar um problema danado, e, terceiro, porque, assumo, sucumbi à estúpida fraqueza de fazer da racionalização em linhas, uma estranha e compulsória produção de lágrimas. Portanto, só tenho a dizer que aprendi a equilibrar a dualidade do amor besta com a existência do ouriço maldito escutando algumas canções, muitas do Paul, e, um tanto histérico durante o show, senti como se cada uma delas fosse capaz de abrir um buraco negro pela memória: segundo a segundo no presente, verso a verso na minha frente, eu fui escavando cada cantinho sujo e florido por onde passei. Desde que conheci os Beatles, apesar do ouriço aparente e até reluzente, aprendi a andar sempre com três ou quatro cartas de amor bem escondidas na meia.

Marcadores:

Cotidiano

domingo, 21 de novembro de 2010

10 dias

Saí de São Paulo, escala em Maceió, cheguei em Aracaju; saí de Aracaju, escala em Salvador, cheguei em Recife; saí de Recife, escala em Petrolina, escala em Brasília - escala de 7 horas e meia - cheguei em Rio Branco; saí de Rio Branco, escala em Porto Velho, escala em Cuiabá, voltei pra São Paulo. Entre a primeira saída e a última chegada, dez dias. Vou para o Rio de Janeiro na terça. Pela atenção, obrigado.

Marcadores:

Cotidiano

quinta-feira, 4 de novembro de 2010

Adaptação

Não sei se consigo me adaptar no mundo em que meninas ganham aplicação de silicone como presente de dezoito anos e mulheres fazem sua primeira lipoaspiração antes dos trinta.

terça-feira, 2 de novembro de 2010

Filmes da Minha Vida: João Moreira Salles

Parte 1

Filmes da Minha Vida: João Moreira Salles (Parte 1) from Rodrigo Almeida on Vimeo.

Parte 2

Parte 3

Filmes da Minha Vida: João Moreira Salles (Parte 3) from Rodrigo Almeida on Vimeo.

Marcadores:

Cinema,

Cinema Nacional

sábado, 23 de outubro de 2010

O Estranho Caso de Angélica

Passei a ter a impressão de que a longevidade de Manoel de Oliveira - impressionante, claro - começou a ocupar o espaço dos comentários sobre os seus filmes, quase como se o diretor português tivesse envelhecido cem anos nos últimos dois. Óbvio que não estou criticando ninguém por repentinamente abrir os olhos e ver que o tempo passou, que os cabelos se tornaram brancos, caíram e que os pés continuam firmes, mas é que há um perigo básico nessa recorrência, pois logo logo num circo de atitudes suspensas se perde a fronteira básica entre a premissa do comentário, a amabilidade do reconhecimento e as piadas infelizes. Digo isso porque na sessão em que assisti O Estranho Caso de Angélica (Portugal / Espanha / França / Brasil, 2010), não na abertura da Mostra de SP, dois dias depois, o mestre de cerimônias para justificar a ausência de Oliveira na ocasião - e ter seu momento stand up comedy - disse, entre outros pobres chistes, que, na semana passada, o cineasta colocou um marcapasso e não recebeu autorização do médico para viajar, "mas vocês sabem como ele é, colocou o marcapasso de manhã e já estava trabalhando à tarde". A platéia veio abaixo numa gargalhada daquelas em que se escuta a garganta arranhando, não entendi direito a graça da lorota e tenho minhas dúvidas se já presenciei uma comoção coletiva tão mórbida / estúpida numa sala de exibição, especialmente por ter lido pouco antes uma entrevista recente numa revista especializada em que ao invés de responder sobre seu último filme ou a vasta filmografia, Manoel mais uma vez era só interpelado sobre sua relação com a morte. Fico imaginando, há pelo menos nos últimos trinta anos, a quantidade de vezes e em quantas línguas ele deve ter respondido sobre esse mesmo assunto. Não que os cinéfilos, críticos e afins desejem secretamente sua morte como Capote teve de desejar a de Perry, mas essa situação me lembra um comentário que nem concordo tanto, sou um sujeito que entende as duas dimensões de maneira muito interligada, mas Paul Valéry escreveu certa vez que quando se escolhe falar apenas do poeta e não mais dos poemas, é porque a lógica do sistema literário se inverteu e se esvaziou por completo. Visto por outro ângulo, isso antecipa e retifica o fato de que as práticas da cultura de celebridade - que fundam cada vez mais criativos níveis de subcelebridades - têm se disseminado por todos os campos, inclusive dos circuitos alternativos, da crítica aos espaços acadêmicos, muitas vezes dominando - e sabotando - o plot dos espaços públicos de discussão.

Foi então que, independentemente de estar ao lado de trezentos infelizes (ok, abuso), as luzes se apagaram, assisti ao filme do longevo (sic) diretor português e após a sessão fiquei remoendo a dúvida de não ter gostado tanto assim, remoendo de tal forma que na mesma noite, após uma profunda decupagem pessoal e de assistir Singularidades de uma Rapariga Loira (Portugal / Espanha / França, 2009), tive certeza do contrário. Manoel de Oliveira inscreveu um segmento suave - suave como o rabo de um gato balançando ao vislumbrar um passarinho na gaiola - numa dolorosa tradição de filmes geralmente densos em que personagens adentram numa jornada de adoração / obsessão diante da morte, impossibilidade ou fuga do ser amado - sintoma que, para Jean Baudrillard, tende a revestir objetos e pessoas de um valor excepcional, rompendo as bases, robustas ou não, de qualquer racionalidade. Em O Estranho Caso de Angélica, o amor de Isaac é inventado numa situação pós-morten - ele, um judeu andarilho, é contratado numa noite chuvosa para tirar uma fotografia da personagem título morta e ela sapecamente sorri através da câmera quando finalmente é enquadrada - e a partir daí se desenvolve uma ausência que fortifica a imagem revelada e uma presença fantasmática que se confunde com a existência. Cria-se uma áurea após qualquer experiência traumática de perda do que se ama ou diante da resignação de não poder alcançar, dotando o indivíduo de um medo da aproximação, de passar perto, de ver, sentir o cheiro, ansioso pelo esquecimento, mas caindo no irreversível lembrar e um lembrar cada vez mais intenso. Pode-se procurar a distância como cura, mas sempre correndo o risco de terminar controlado pelo ressentimento, pela amargura, noção que, como escrevi no post anterior, em Hitchcock, Rodrigues e Antonioni ganha contornos sombrios e devastadores, mas que em Oliveira assume um caráter lúdico saltitante. Sua fábula reafirma a leveza e a simplicidade próprias da experiência madura, o que nada tem a ver com cansaço ou desapego, pelo contrário, tem a ver com tranquilidade, doçura, exatidão, com a capacidade de vestir a paranóia mais doida com uma formosa alegria. Assim, atinge o ápice quando o protagonista voa em um sonho, de mãos atadas a de uma fantasma, ambos em preto e branco, num efeito digital que parte em direção ao cinema feito no final do século XIX, início do XX por George Meliès. Parecem passar sorridentes pelos rostos embasbacados de todos nós.

Aliás, para além de apontar e sobrevoar um século, Angélica costura uma ligação parental com o filme anterior de Oliveira, Singularidades de uma Rapariga Loira, inspirado num conto de Eça de Queiroz, em que um rapaz - interpretado pelo mesmo ator da obra mais recente, Ricardo Trêpa (neto de Oliveira) - se apaixona por uma donzela de leque nas mãos com quem troca olhares pela janela. O rapaz encontra a garota, se enamoram, marcam o casamento, ele é expulso de casa pelo tio, precisa viajar para trabalhar, sempre tem pressa para casar, mas logo descobre que havia cometido uma singela falha de percurso: anestesiado pela estonteante beleza, esqueceu de conhecer a rapariga loira para além da imagem que ele próprio, Macário, tinha esculpido idilicamente. Se no passado o rapaz conseguira a mulher que desejara, agora, sozinho, cabisbaixo, viajava de trem para Algarve, arrastando justamente a dor e o peso de tê-la tido ao seu lado e ter sido obrigado a abdicar por conta de um 'imperdoável' hábito descoberto durante a compra das alianças. Ilustrando ambos os filmes através das figuras femininas - e se deixando ilustrar - Manoel de Oliveira ressalta mínimos gestos ingenuamente eróticos e que, talvez por isso, se erguem mais encantadores, graciosos, como um sorriso sapeca na boca de uma morta em Angélica ou um olhar de ressaca numa ninfeta em Rapariga Loira. O universo diegético do diretor português amplia seu charme por meio da confusão temporal na qual se embala, pois não sabemos propriamente 'quando se passa', existem algumas referências recentes em Angélica, a crise econômica, a poluição, mas é como se o encadeamento de elementos "esquecidos" nos planos, os quadros, a mesa, os tapetes, as poltronas, estruturassem um antiquário reunindo e confluindo épocas distantes. Essa dimensão se intensifica graças aos diálogos saídos dos nossos avós, da moral flutuante, do próprio desejo de Isaac - amante das 'coisas antigas' - em retratar homens que aram suas terras com inchadas, não máquinas, procurando resgatar um cotidiano negado até pelos que o ainda compartilham. As fotos reveladas, da Angélica morta e da morte de uma prática, repousam juntas no mesmo varal. Se formos adentrar um pouco pelos bastidores, saberemos que o argumento de Angélica foi escrito ainda no final da década de 40 e o filme parece agregar essa passagem de mais de sessenta anos em seus enquadramentos estáticos, calmos, de quem tem a curiosidade instigante do observar pelo observar.

Em Rapariga Loira, por sua vez, uma das cenas se passa não por acaso num antiquário: plano aberto da porta de entrada, penumbra que torneia a profundidade de campo e detalhes da multiplicidade de objetos postulados sob a astúcia do diálogo de tempos através deles. Seguindo o mesmo caminho, o primeiro encontro com direito a apresentação direta do futuro casal acontece numa sala de estar suntuosa em que cada canto parece saído de um ano diferente da Era Moderna - incluindo os próprios rituais, as condutas, a leitura do poema, os figurinos, a mulher tocando harpa, a cortina da época de Goethe, os sapatos engraxados, o leque oriental da rapariga loira. O anacronismo afetivo e delicado de Oliveira nos concede a chance de nos desapegarmos e formalizarmos o não pertencimento exclusivo a uma única geração, a um bojo de referências restritas, nos revestindo de uma fluidez ao ponto de desenvolvermos (ou cortarmos) fios umbilicais com autores e épocas que não as contíguas ou infantis, libertando alegremente nossos desejos no vasto campo das idiossincrasias da história da humanidade. Manoel de Oliveira se espalha nos últimos cem anos e ultrapassa, não se rendendo a um delírio megalômano, mas artesanalmente costurando uma caixinha de imagens muito delicada. A semelhança entre os dois filmes também se revela em suas pausas através de idênticos planos da cidade, aparecendo sempre em sequência, cuja única mudança é a passagem de dia para noite e vice-versa: a separação dos tons é usada para adentrar em extremos da alucinação em Angélica e da obsessão em Rapariga Loira. Se de manhã, Isaac / Macário tira foto, toma café, pensa, trabalha, flerta, se espreguiça, à noite tem pesadelos, cultiva olheiras, vive num quarto verde minúsculo, preocupa-se, frequenta saraus, jogatinas, voa pela cidade segurando a mão de uma fantasma. Seja como for, depois da redundância sobre a morte ou a velhice diante da textura das imagens, depois dos espectadores forçarem suas gargantas em risadas secas, tuberculosas e irrelevantes, e antes que Alberto Caeiro apague as velas num jogo de cartas com um chinês, termino essa bagatela com uma das primeira frases de Rapariga Loira, dita por um narrador bastante discreto: "o que não contas a tua mulher, o que não contas a um amigo, contas a um estranho". Sempre que viajo, vejo filmes, leio livros - ou bebo uma cerveja com, pasmem, um desconhecido na cidade natal - tenho mais e mais certeza absoluta disso.

Marcadores:

Cinema

Ausência

Como não consegui encaixar esse parágrafo no texto seguinte, decidi publicá-lo como uma espécie de prólogo diletante, afinal durante os minutos de decomposição da dúvida, do quase não gostar de O Estranho Caso de Angélica (Portugal / Espanha / França / Brasil, 2010), de Manoel de Oliveira, lembrei como numa tempestade de ideias de três filmes com estratégias narrativas bem distintas na contemplação da ausência. Todos, entretanto, sem qualquer resquício da suavidade e leveza proeminentes na obra do diretor português. O primeiro foi A Aventura (Itália, 1960), de Antonioni. Revisto antes de ontem, vaiado pelos espectadores de Cannes e usado repetidas vezes para exaltar características do cinema moderno, o filme começa acompanhando um mulher angustiada - discordante do pai e insatisfeita com o namorado - até seu desaparecimento, ainda nos trinta minutos iniciais, durante um passeio em uma pequena ilha do mediterrâneo. A partir desse acontecimento misterioso se desenvolve uma aproximação amorosa entre seu namorado e sua melhor amiga, a aproximação, no entanto, vai se entrelaçando à medida que procuram pela protagonista, ambos cada vez mais diminutos na vastidão das paisagens, onde a maioria dos diálogos recupera a ausência da amiga/amante e transborda um imenso sentimento de culpa. Continuam a procura mesmo inundados pelo desejo - e vergonha - do não retorno, temendo o encontro primevo e no último plano, naqueles três segundos em que você imagina todas as formas como poderia terminar e escolhe sua preferida, tive quebradas minhas expectativas - e minhas pernas - com o gesto sutil de uma mão feminina alisando a cabeça do rapaz. O segundo foi o recente Odete (Portugal, 2005), do também diretor português (não tão longevo e não tão inventivo, desculpem) João Pedro Rodrigues, em que um garoto morre num acidente de carro e desperta o cruzamento de obsessões entre o seu namorado e uma vizinha com quem não tinha contato, mas que, ao saber do acontecido, embarca num relacionamento prévio inexistente que desemboca numa gravidez psicológica. A ausência e carência fazem do luto, não um silêncio guardado, mas um culto radical ao falecido, uma dança de corpos cada qual com um desespero ardil. Se de fato toda estranheza do argumento está mal servida num encadeamento convencional, se os atores são sofríveis, a superestima não passa de uma árvore de natal, ainda assim temos um resultado belíssimo na última cena: depois da gravidez ser desmascarada, a garota passa a se identificar de maneira corpórea com o morto, veste suas roupas, tenta se transmutar nele ao ponto de simular uma transa - ela sendo ativa - com o namorado sob o cândido olhar do fantasma. Por fim, o último filme lembrado é provavelmente a obra-prima dessa linhagem: Rebecca (1940), primeiro trabalho norte-americano de Alfred Hitchcock e referência maior a todos os casais que precisam lidar com a esfera da lembrança, da impossibilidade do esquecimento - e das comparações - de ex-parceiros de seus atuais amantes. Depois de Rebecca, dessa ausência tenebrosa que paira do lado de fora do quarto, pura fantasmagoria que se confunde com materialidade, aprendemos a guardar carinhosamente todas as comparações positivas com o passado, certos de estarmos preparados para o dia em que encontraremos embaixo do tapete, escondida num porão, a coleção das negativas acumuladas por anos.

sábado, 16 de outubro de 2010

a guerra acabou

Se todos os filmes carregam o tempo histórico do momento em que foram feitos, Alemanha Ano Zero (1948), de Roberto Rossellini - ao perpetuar a Berlim arruinada do pós-guerra e o espírito desamparado de uma época - talvez carregue um pouquinho mais.

Marcadores:

Cinema

sexta-feira, 15 de outubro de 2010

História Sem Fim

Espero que ninguém chegue com o diagnóstico: acho foda que às vezes boto na cabeça uma desconfiança, invento uma série de provas invisíveis, alguns amigos negam de pés juntos, escuto com olhos humildes e carinhosos, mas no final das contas, tenho de dizer que pouco importa o que digam, termino confiando mesmo na minha imaginação.

Marcadores:

Cotidiano

quinta-feira, 14 de outubro de 2010

Caderno Antigo

Nada mais rebeldia adolescente que Nirvana escrito com 'a' de anarquismo, Beatles espalhados por todos os lados, todas as matérias, todos os horários, recados pelo meio, recados apagados, errorex seco e velho dando sentido duplo a mil e um comentários. Nunca fui de prestar muita atenção nas aulas de química do professor pardal e seu mundinho de cabritas no cio, balanceamento pelo método da oxirredução, definição de ácido, básico, neutro, pontos de fusão e ebulição: costumava intercalar cada cadeia de carbono com um punhado de poemas encantados e intermediar a cisão heterolítica com uma cesta de bolinhas de papel. Não sei bem como mantinha o ritmo, mas ao invés de estudar geometria, escrevia dezenas de contos onde a exacerbada atmosfera heterossexual - das brincadeirinhas, da brodagem, da cachaça - era usada para despertar enrustidas fagulhas de homoerotismo. Tudo se resumia a uma privada vomitada e a uma vontade interminável de fazer sexo. Era bem o clima nascente - entre a descoberta e o abandono - do primeiro semestre de 2001. Ainda mantinha o fascínio infantil pela Segunda Guerra, às vezes nos sonhos encarnava o herói e, numa Itália que pendia entre a imponência histórica e a tagarelice Terra Nostra, terminava salvando os amigos de trincheiras, atentados e bombardeios: atravessávamos com garrafas de vinho os becos de Nápoles e ouvíamos os gritos femininos sobre os varais de novela. No entanto, não tratava-se apenas de um fascínio lúdico, também tinha lá sua aspereza metodológica: montava cronogramas, dados e fichamentos, a Alemanha e seus 12 mil aviões de guerra, sendo 6 mil de primeira linha, via a Luftwaffe sobrevoando Londres, a vingança dos aliados na destruição de Dresden, mortos e mais mortos na Polônia; imaginava a tensão dos britânicos e americanos desembarcando numa França de orgulho remoído, pára-quedistas vivos, o general raposa do deserto no norte da África, frotas construídas e destruídas, toneladas de ferro contorcido todos os dias. Talvez aos dezesseis anos tenha escrito meu último poeminha de amor: desde então, toda vontade silencia-se em cartas e e-mails melancólicos. Não era muito bom em física e isso é óbvio: cinemática vetorial, eletrostática, deixei de entender matemática quando chegamos à função polinominal do segundo grau, não fazia ideia do que eram zeros ou raízes de uma função quadrática. Sou dos que nunca chegaram perto de aprender logaritmo.

Entre uma piadinha e outra, entre organizar e desfazer o clubinho de xadrez, até que prestava atenção nas aulas de literatura e, com todo clichê de 'garotinho de bagunça', odiava a primeira geração romântica, José de Alencar, Gonçalves Dias, vivia de riscar bancas fazendo 'trocadalhos do carilho' com seus pobres versos sobre palmeiras e índios. Depois ia na biblioteca, onde costumava passar alguns recreios conversando com a bibliotecária, e roubava Noite na Taverna, um livro de poesia concreta e dois ou três sobre a Segunda Guerra. O Ensino Médio era mesmo um arrastão de aulas desesperadas, três matemáticas, duas geografias, duas químicas, sei lá quantas físicas, professor de biologia cantando música-decoreba, redação, interpretação, gramática, classificação do sujeito, sujeito indeterminado, sujeito implícito e a professora de português fazendo a putinha com seus vestidos cada vez mais curtos. Pior que no meio disso tudo, batia a vontade sincera de estudar sobre a história da Rússia, da época czarista aos mencheviques, para poder, enfim, entender a formação dos sovietes. Essa ânsia vinha desde a sétima série, as coisas começaram a dar errado quando Stálin subiu ao poder, sacramentando a impossibilidade de eu chegar ao fim dos contos infinitos. Inúmeros envolviam grupinhos rebeldes - triângulos amorosos - durante a ditadura, brotando de toda minha pós-memória e exercitando a nostalgia pelo que não vivi. Misturava minha vida com a dos pichadores punidos pelos milicos de bigode, torturas num mundo de colégios internos violentamente religiosos, emboscadas de capatazes que usavam de chicotes em salas com correntes, uma verdadeira paródia de O Ateneu pra quem tinha assistido há pouco tempo O que é isso companheiro. Seja como for, realmente foi uma sorte danada eu não ter me tornado um psicopata dos bons, porque desenvolver um infográfico com cotação dos amigos da várzea só pode ser a prova viva que estava prontamente no caminho. Subdividia todos em categorias numa atitude assustadoramente racional. Contudo, para atingir o sétimo sentido do cosmo, o batido CD vermelho só com as músicas number 1 dos beatles me ensinava sobre a eterna vontade de estar longe-perto perto-longe dos amigos. As contracapas dos cadernos antigos deixam claro que - na capa tinha Daniella Sarahyba mostrando a barriguinha - foi em 2001 que comecei a acreditar que a psicodelia poderia salvar o mundo. Dali pro hotmail devem ter sido cinco passos.

Definitivamente não me interessava por História do Brasil, menos ainda pela península ibérica, sou Almeida, mas pouco me importava com os mouros, califas, preferia delirar com as cidades de Antuérpia, Veneza e Gênova no início da Idade Moderna ou mesmo Atenas e Roma na Idade Antiga. Torcia pela Itália nos campeonatos só por ser um país de beleza e quando os professores começavam a falar sobre a América, batia o tédio, decidia gazear, não entendia a relevância da conversa de índio, bocejava com a vingança da antropologia. Enquanto isso, escrevia mais contos. Inventava dois irmãos gêmeos, um judeu e um nazista, criando um melodrama da falta de noção levemente incestuoso. Sempre adorei Éramos seis e simpatizava com Biologia até estudar o corpo humano, reprodução, escroto, frênulo, grandes e pequenos lábios, um mar de espermatozóides. Certa vez fiz um desenho genial de um coração pulsando. Sunshine, sins and flowers - algumas lembranças hão de ficar sem tradução. Uma amigo vivia dizendo que eu devia acabar com minha pose de presidente da Academia Brasileira de Letras, mas não me continha e, quando possível, corrigia todos os erros do professor de História Geral que ensinava processos através de subtópicos. Socialismo utópico, científico, unificação da Itália. Vivia enxergando os camisas vermelhas conquistando o sul ao som de A Day in the Life. Entre as aulas da Primeira Guerra e da Revolução Russa, descobria uma pirâmide social onde os mujiques se escondiam lá no fundo. Cultivei uma obsessão pelos domínios sangrentos, por cada guerra ou batalha da humanidade, pela ânsia de inventar armas, desde as guerras médicas, do peloponeso, sonhava com a destruição de Cartago. Quando descobri na Barsa que a Guerra dos Cem Anos tinha durado cento e dezesseis deixei de acreditar em muita coisa, mas continuava a odiar Nero todos os dias pela petulância de colocar fogo em Roma. As amigas riscavam os cadernos dia sim e dia não. Cyba. R.P.N. Rebeka. Ana p. Ana c. Um desenho de raposão. O tico e teco de Maíra prontos para não funcionarem. Entre cada bloco de matéria era possível encontrar curiosidades de StarWars, uma cronologia maluca da família Skywalker, sugestões de filmes entre os filmes existentes. Nas duas últimas folhas, todos os livros do primeiro e segundo anos da Escola de Magia de Hogwarts, com a relação de cada professor e a disciplina correspondente. Minha barba era uma rala barbicha e ainda escrevia fugir-de-casa com j.

sexta-feira, 1 de outubro de 2010

Sobre a ditadura

Há quase um mês, entrei com bom humor no facebook - o que é bem raro numa manhã tão quente - e a primeira coisa que apareceu no meu mural foi um comentário de um cineasta pernambucano mais famoso pelas festas que pelos filmes, que, aproveitando de sua imensa sabedoria, compartilhou um raio de ignorância entre os seus colegas: "Pensando bem até que os tempos da ditadura não eram tão mal assim: os músicos faziam músicas melhores e mais ousadas, o cinema brasileiro tava no auge da devasidão pornochancheira, tinha emprego pra todo mundo e ainda torturavam um monte de gente chata, pseudo-intelectual. O Brasil hj tá chato, careta, pseudo-democrático e o povo sem atitude". Daí foi aquela coisa da província virtual, rolou a polêmica básica, cada um que soltasse sua demência política, fiquei particularmente puto, estragou meu dia, mas respirei fundo e conclui que o melhor, naquele momento e espaço, era ignorar. Por um lado até entendo o sentimento de vazio e o desencanto reativo que ele quis expressar, quase concordo com o discurso arranhado sobre uma democracia cambaleante, na pior das circunstâncias escreveria isso no auge dos meus 17 anos cansado de escutar as peripécias revolucionárias dos meus pais. No entanto, não resta dúvida que o cineasta mais famoso pelas festas que pelos filmes e descendente da cultura latifundiária não possui o mínimo discernimento da dimensão do que estava defendendo, encarnava nada menos que a equação de primeiro grau que interliga a sensação de impotência à síndrome do descontentamento, resultante de um olhar completamente raso sobre a realidade. Alguns tentaram dar uma dimensão histórica baseada em experiências do regime brasileiro, sumiço de pessoas, os filmes retalhados, arquivados, censurados, mas fui lendo comentário a comentário absolutamente certo de que nenhum conseguiria fazê-lo compreender. Pelo contrário, faria com que no ápice de sua soberba e vaidade, se achasse cada vez mais um cineasta bem esperto. Daí tive uma ideia simples que só materializo aqui: pensei em atualizar para a sua vidinha burguesa e artística, o dia-a-dia do 'cinema é uma loucura' como diria a menina da falsa entrevista, pedindo para ele imaginar uma ditadura em que os militares dessem choque no ovo de quem fazia filme ruim. Com certeza o cu dele ia ser o primeiro a tremer.

Marcadores:

Cotidiano

quarta-feira, 29 de setembro de 2010

Diploma

Formado há quase três anos, não me sinto constrangido em admitir que, primeiro, em muito só cheguei até o fim do curso universitário por morar pertinho do campus ao ponto de ir e voltar a pé todos os dias e que, segundo, minha identificação com a categoria jornalística, essa mistura que envolve cordialidade, respeito e admiração, adquiriu nos últimos meses um caráter de descida de montanha russa, daquelas bem verticais em que o brinquedo quebra e morrem todas as crianças.

Marcadores:

Comunicação,

Devaneios

sexta-feira, 3 de setembro de 2010

Leituras

Ontem, durante um simpósio temático que estava filmando, uma das poucas apresentações que pude acompanhar do início ao fim tratava de uma revista masculina, a Men´s Health, e senti em vários momentos que a pesquisadora estava confundindo a sua prévia leitura - que me soou preconceito - sobre a revista e os seus leitores com o seu objeto de fato: a relação de assimilação e desvio do leitores no consumo da revista. Ok, ela ainda está em fase de levantamento bibliográfico, construção de hipóteses, perigosas hipóteses, mas sinceramente, espero que ela se embrenhe em públicos leitores diferentes quando for iniciar as entrevistas, porque, enfim, só queria lembrar a todos que fazem estudos de recepção, eu incluso, e a todos os outros que também não fazem, que uma vez, há muitos anos, conheci um jovem garoto de minas que comprava revistas de surf só para ver o mar.

Marcadores:

Cotidiano

segunda-feira, 30 de agosto de 2010

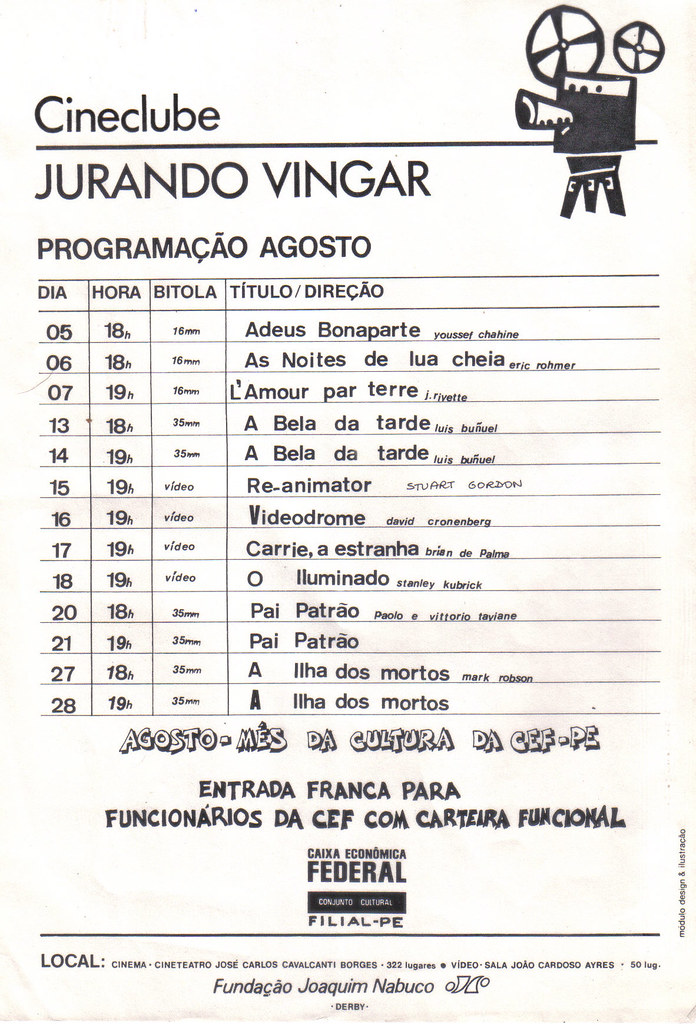

Jurando Vingar (1989)

Marcadores:

Cinema,

Cinema Pernambucano

terça-feira, 24 de agosto de 2010

#

O perigo sempre há de carregar suas satisfações.

Marcadores:

Devaneios

terça-feira, 17 de agosto de 2010

Hardware Wars (EUA, 1978), de Ernie Fosselius

Parte 1

Parte 2

segunda-feira, 26 de julho de 2010

∫

O pai estava com o filho de catorze anos na moto. Um policial imagina que estão armados, persegue, supostamente pede para estacionarem e resolve atirar no pneu. Acerta na nuca do adolescente. Após atestar a morte, a viatura se manda com o responsável pelo tiro. O pai aproveita a fuga dos fardados, que tinham isolado a área com fitinhas amarelas, para passar quarenta minutos abraçado com o corpo do filho no meio da rua. Uma multidão de curiosos cerca o lugar. Eis então, que surgem, com baldes d'água na mão, algumas freiras da Paróquia São Vicente de Paulo: vão até o pai, levam ele pela mão até a calçada e lavam o seu corpo ensangüentado. O pai quase sem voz diz não ter escutado o pedido do policial, voltava de um serviço, o filho estava aprendendo a ser técnico de refrigeração. A caixa de ferro estava aberta e as ferramentas espalhadas pela rua.

Marcadores:

Cotidiano

domingo, 25 de julho de 2010

¢

Um tanto condicionado pela vontade de partir, a cada dia que repito o mesmo lugar, imagino um outro, inelutavelmente distante e desconhecido, desaparecer. É como se o tempo de desbravar o mundo, um sétimo continente que seja, estivesse, como uma ampulheta num filme de aventura, se esgotando pouco a pouco. Para quem passou tantos anos vivendo na mesma casa, ligado profundamente a uma recorrência das mesmas cerimônias, é quase como se tivesse cultivado uma bela de uma bolha que está prontíssima para estourar. Nunca pensei que o sedentarismo iria me consumir como um terrível monstro mitológico.

Marcadores:

Devaneios

quinta-feira, 15 de julho de 2010

Delírio

Da noite de ontem pra hoje, como tem sido recorrente nos últimos meses, dormi uma vez, acordei, estudei duas horas e dormi de novo. Ritmo bem doido, eu sei. Contudo, o que importa aqui não são as recomendações para uma noite feliz e agradável, mas os sonhos no brain. Assim, na primeira parte, eu estava em casa, de madrugada, sozinho, assistindo na televisão um programa de auditório apresentado pela Xuxa, cujo plot era uma disputa de dança contemporânea entre Hebe e Ana Maria Braga: a segunda usava uma roupa meio sadomaso e caía no chão várias vezes - as paredes estremeciam com aquela risada terror dela - a primeira, por sua vez, ficava fazendo umas caras estranhas, faltava ar, babava e nem sempre a câmera conseguia disfaçar quando a centenária precisava acionar a assistência médica. Não lembro quem ganhava, só sei que, quando a Xuxa pedia pra platéia bater palmas, a Hebe torcia pela adversária de uma forma completamente lunática - algo mais na linha Samuel Fuller (Paixões que Alucinam) que Milos Forman (Um Estranho no Ninho). Daí acordei, terminei de ler um artigo no googlebooks, lavei os pratos, joguei fora o que tava estragado na geladeira, copiei uns filmes, estudei mais um pouquinho e dormi novamente. Sonhei que uma amiga, e vale ressaltar que ela nem mora mais em Recife, decidia porque decidia comemorar seu aniversário num bordel do centro, daqueles que ganham na revista Veja, sem ser em época de eleição, o prêmio de lugar mais decadente da cidade. Só que ela esquecia de visitar o lugar antes, sondar a realidade, sequer comunicava ao dono sobre a realização da festa, daí os amigos começavam a chegar com suas roupinhas de marca e rolava o choque de ambos os lados: habitués e forasteiros pareciam disputar cada metro quadrado com o olhar. Obviamente a desconfiança só durava poucos minutos, logo na sequência tinha menina, cafuçu, bicha e grilo dançando no queijinho, novos melhores amigos cantando no karaokê, um mar de cervejas, cachaça de cortersia, gente de ambos os lados compartilhando todo tipo de conversa e mesa. Derby era bóia e ninguém negava. Tava uma vibe desesperada todo mundo querendo ser puta e esse meio que virou o tema da festa. Só que aí, de repente, rolava um sumiço generalizado, inclusive da aniversariante, óbvio, e eu ficava doido com a conta na mão andando de um lado para o outro na calçada do bordel. Quem terminava pagando era a minha mãe que surgia Deus sabe de onde pra me salvar. R$ 80. Acordei só pensando numa coisa: ainda bem que a cerveja era barata.

Marcadores:

Cotidiano

segunda-feira, 12 de julho de 2010

Blacklist

Acabei de descobrir que dentre as teorias sobre o regimento da lista negra de possíveis comunistas e colaboradores infiltrados na indústria do entretenimento norte americana do pós segunda guerra - uma espécie de macarthismo especificamente direcionado aos roteiristas - existe uma que nega a simples relação governamental dos estúdios com as diretrizes de segurança nacional lançadas pelo Estado. No livro An empire of their own: how the jews invented Hollywood, o autor Neal Gabler afirma que, na verdade, a lista negra, que aterrorizou alguns, gerou conflitos morais e alavancou a carreira de outros, usou do anticomunismo e do macarthismo para enevoar o duelo real que ocorria nos corredores dos sets, na formação das equipes técnicas, nas festas, no glamour, na ascensão de uma profunda crítica ao sistema cruel, efêmero e ilusório das estrelas. Para ele, o que moveu a blacklist foi a determinação da primeira geração de judeus e seus descendentes - Adolph Zukor, Carl Laemmle, Louis B. Mayer, the Warner Brothers e Harry Cohn - em expulsarem, por auto proteção e receio no controle da imagem límpida, dos negócios e da criação artística, o enxame de judeus-escritores que tinham imigrado para os EUA durante e após o conflito na Europa. Trata-se de uma hipótese que denota uma espécie de anti-semitismo praticado por judeus, movido em grande parte para firmar o poder, mas também pela segunda geração carregar consigo uma carga de experiências dolorosas que naturalmente refletiam uma perspicácia em suas criações, mas que não interessavam muito aos projetos enquadrados de felicidade do sonho cinematográfico. Pois é, bem doido, mas o único fato dessa história toda é que adoro uma teoria da conspiração.

Marcadores:

Cinema

domingo, 4 de julho de 2010

travessuras

sopa de ervilha, bolo de cenoura,

ziquizira,

bandolim.

pão de avéia, guarabrahma,

remelinha,

trampolim.

peito de moça, jambo roxo,

malamanhado,

chapolin.

lasanha fria, tanajura e farinha,

rafaméia,

pirlimpimpim.

mel de abelha, pó de flu,

suco de mangaba

- ariano, varzeano, marciano -

estopim!

ziquizira,

bandolim.

pão de avéia, guarabrahma,

remelinha,

trampolim.

peito de moça, jambo roxo,

malamanhado,

chapolin.

lasanha fria, tanajura e farinha,

rafaméia,

pirlimpimpim.

mel de abelha, pó de flu,

suco de mangaba

- ariano, varzeano, marciano -

estopim!

Marcadores:

Devaneios

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Artigo

Estou esperando há algum tempo para divulgar a publicação do artigo 'Consumo cinéfilo e cultura contemporânea: um panorama", recorte quase completo da introdução de minha dissertação de mestrado defendida em março. O artigo está disponível online no volume 17 da revista Logos vinculada ao Programa de Pós Graduação em Comunicação da UERJ. O tema desta edição semestral é 'Comunicação e Audiovisual' e teve como editor convidado o Prof. Dr. Erick Felinto. Segue o resumo:

O presente artigo introduz o leitor no universo da cinefilia que usa da internet como cinemateca colaborativa universal, colocando suas práticas de consumo em diálogo com discussões indispensáveis para entender a cultura contemporânea. Será focada a dimensão de cidades periféricas, onde espectadores conduzem suas buscas pela raridade dos filmes, fraturando o cenário de programação regido pela lógica dos Multiplex, cujas grades são montadas a partir da provável rentabilidade dos filmes.

Aqui o link direto.

sábado, 29 de maio de 2010

Ninho

Uma semana longe de casa e, pela primeira vez, não sinto saudades dos meus lenga-lengas de sempre, da cidade que me brota e do ritmo que satisfaz, das pessoas mais próximas, dos tons de pele, do calor infernal e até do fedor de merda do rio. Não estou me inundando de nostalgia, mapeando os afetos, resgatando palavra por palavra até silenciosamente reafirmar os vínculos, os laços, reviver as histórias boas e compartilhadas. Nada disso. Estou muito com a cabeça num mundo distante, com os olhos virados para outra direção, imaginando que posso prosseguir em ares também fedorentos sem receio de desfazer o nó que liga morbidamente certeza e insegurança, nó que nos aprisiona, se faz de seda enquanto nos mortifica num casulo. Ainda que nos alimente e nos aqueça, que nos deixe mimados e cheios de vícios, chega uma hora que não há nada a se fazer a não ser arrancar o fio umbilical com os próprios dentes. No entanto, permaneço atento para não soltar e perder as pontas.

De fato, tudo isso não é por Salvador, pelo axé e pelo pelô, nem se enganem, não é o tipo de gatilho que vem de fora, é quase como uma respiração que se torna mais intensa a cada fluxo, não bem o fim da nostalgia que me persegue, mas a inquietação, vinte cinco anos, de que no mundo das permutas, meu mundo das maravilhas, a vantagem de estar longe das pessoas que lhe conhecem de ponta a ponta, as desvantagens são inúmeras, é escapar um pouco do olhar viciado, às vezes preguiçoso, que seus amantes lançam sobre você. Tenho a impressão de que a intimidade, como todo ninho afetuoso, pode ser tão conformista que se torna espectral, fantasmagoria do cotidiano, amor maior do mundo de quem arma o estúdio com mil câmeras na sua direção, firma a bela visão oficial e parte com os olhos fechados para longe. Nada pode ser tão castrador quanto acordar todos os dias com o cheiro de café e encontrar um sorriso matinal delineado de ternura.

Não se trata de uma crítica ao colo, à boca cuja voz nos envolve em poucas frases ou ao cheiro que nos acostumamos, mas que continua a nos atrair: o problema é que para não nos levantarmos do sofá da sala ou não mudarmos o nosso sanduíche predileto no McDonald's, terminamos aceitando todos os clichês, os que impomos a nós mesmos e os que provêm de olhares estrangeiros, perspicazes em boa parte dos casos. Enquanto isso, a banha parece se acumular. Seja como for, acordei hoje sem vontade de seguir como um personagem de um script/relação repetitiva, meio como se fosse a décima oitava temporada de um seriado em que tudo permanece no mesmo marasmo, tudo é previsível demais de forma que os olhares dos espectadores impedem muitas vezes de seguirmos na maravilhosa opção de sermos sem pudor, também, aquele que não somos, de entrarmos num estado dentro fora de si. O que mais gosto em Salvador é a revolta do mar e a tranqüilidade das pedras.

Marcadores:

Devaneios

terça-feira, 18 de maio de 2010

A Caça ao Leão com Arco (França, 1965), de Jean Rouch

Antes de mais nada e fazendo logo a meia-culpa, queria deixar claro que Jean Rouch é um cineasta que me instiga não apenas em assuntos cinematográficos, não apenas na discussão-punheta da forma, dos planos, da duração dos planos, mas num patamar mais profundo, existencial mesmo, ferindo minhas projeções de felicidade e autorepresentação. Não tenho como negar que Os Mestres Loucos, A Pirâmide Humana, Jaguar, Eu, um Negro e especialmente Crônica de um Verão são danadamente culpados nessa empreitada, mas fiquei realmente incomodado depois de assistir A Caça ao Leão com Arco. Diferentemente do que comentou o curador da mostra, não senti a mínima vontade de mostrar o filme aos meus filhos, sei que dificilmente eles, ou as minhas sobrinhas que é o mais próximo que tenho disso, terminariam eufóricos, com vontade de dançar (?!). Seja aos 3, 7 ou 10 anos e, infelizmente, preciso fazer um adendo a todos que apresentam filmes: favor não descrever, soltar spoilers ou contar o final antes da sessão, favor se restringir ao ano, diretor e quem sabe uma discreta sinopse / comentário, alguns espectadores, me incluo entre eles, detestam essa clareza de significado que o especialista procura dar ao enigma por vir. Seja como for, achei a proposta do filme uma farsa, não uma farsa no sentido do documentário em si, do dispositivo ou intervenção, não uma farsa autoconsciente que brinca com as crenças do espectador, que problematiza a praxis do documentarista, nada de muito refinado, mas uma farsa que parece enganar o próprio realizador como um etnógrafo deslumbrado com pouco, daqueles que vestem sua indumentária desbravador e pela primeira vez tem contato com um arco fora do contexto dos campos de treinamento olímpico de seu país.

O filme de Jean Rouch não trata de uma fábula, ainda que tente se vender assim, sobre o caráter do duelo justo, dos combatentes que se enfrentam em condições semelhantes, se respeitam, se assimilam, se rodeiam, seguem as mesmas regras e ocupam o mesmo espaço, afincando ao duelo sua dimensão histórica, das sociedades tradicionais às industriais, do âmbito público ao privado. A Caça ao Leão com Arco finge uma autenticidade, ou melhor, uma exclusividade ritual que só se torna plena na cabeça de quem pretende fechar os olhos para o mundo e elevar a própria vista e experiência, afinal o objeto aqui é o duelo injusto, duelo da desigualdade, que assim sendo, deixa de ser duelo e se torna outra coisa. Aliás, no início da aventura, Rouch comenta que existem vários tipos de caçada, mas que elas podem ser divididas basicamente em dois tipos: 1. as que usam armadilhas e 2. outra em que um caçador, o mais corajoso, vai sozinho para a savana com apenas três flechas durante três dias. Portanto, ao acompanhar apenas o primeiro tipo, digo com firmeza que para começo de conversa, o filme não deveria se chamar A Caça ao Leão com Arco, mas A Caça ao Leão com Armadilha, porque o que vemos é um embate desproporcional: dezenas de homens em busca do felino espalham armadilhas, aquelas armadilhas de ferro que o animal pisa e tem a perna quebrada e presa, para no outro dia chegarem com o animal adulto / macho / fêmea / filhote completamente debilitado, praticamente imóvel, praticamente morto, e atirarem algumas fechas cheias de veneno. Desculpa, mas o arco é meramente um adorno tribal, superestimado pela câmera, pelo realizador, pelos espectadores e esse papo de 'aproveitem para ver os últimos momentos de um ritual que vai desaparecer', não convence.

Se o filme é uma fábula que procura dar destaque ao homem nômade de algum confim da África que mata o animal por sobrevivência, para se alimentar e para punir pelos ataques ao gado, que mistura racionalidade e misticismo no respeito e integração com a natureza, que martela a hierarquia e os ritos do grupo, tenho de dizer que a moral que me passa não é muito edificante - e isso não é uma cobrança. Em primeiro lugar, bateu a sensação de que ser desleal vale desde que depois da deslealdade, soltemos uns cantos para a morte do inimigo, façamos uma dancinha, um gaway-gawey e agradeçamos. Não sou do tipo que desenvolveu problemas com a forma com que industrializamos a morte dos animais que comemos e consumimos, matar com uma armadilha / flecha ou comprar no mercado, desfiado, pré-cozido, não faz tanta diferença para mim, não me sinto culpado, sou carnívoro, não vou sentir pena de uma galinha porque ela viveu numa gaiola antes de chegar a minha mesa. De qualquer forma, se eu fizer uma oração antes da refeição, fica tudo certo. Voltando ao filme, o realizador suprime um estatuto ontológico óbvio de sobrevivência do ser humano só para justificar seu deslumbramento raso com o modo de viver e se integrar africano. Parece até o conto da carochinha do bom selvagem que tem sido resignificado ad infinitum desde Rousseau. Agora, de fato, a cereja do bolo é a narração exagerada de Rouch, ele simplesmente não para de falar, ok é uma fábula, precisa ser mastigado, mas ele explica tanto, intermedia tanto, que parece isolar e alijar cada vez mais os caçadores enquanto pessoas, os elevando artificialmente a posição de personagens talhados. Pouca importa a caçada, pouco importam os caçadores, o leão, pouco importa a ética do duelo, o que importa são as impressões deslumbradas de um branco velho etnógrafo francês que tem uma puta tara na pele negra. Lembrei de Santiago, não a reflexão sobre o material bruto, mas o filme que o João Moreira Salles não fez.

Marcadores:

Cinema

quarta-feira, 28 de abril de 2010

Testamento

Aparentemente desde que entrei no ritmo frenético de escrever minha dissertação, algo que durou cerca de três meses inteiros, agora já defendi, estou livre, imagino que os leitores, transeuntes e viajantes tenham ficado com a péssima impressão de que abandonei o blog. Para meio que sanar qualquer espécie de equívoco de quem argumenta sem o olho de tandera, saibam que além de reorganizar uma série de detalhes deste espaço (tags, criação do flickr, padronização da letra, ajuste no tamanho dos vídeos) tenho me dedicado a uma tarefa de profundo envolvimento afetivo. Pois é, como sou um daqueles rapazes que sempre se afunda na nostalgia quando precisa lidar diretamente com a aspereza do futuro, já há alguns meses tenho percorrido os meus escritos do passado, passado negro muitas vezes, visitando blog a blog abandonado, arquivo a arquivo dos meus backups, coisas salvas nos emails - até na porta do fotolog fui bater - de forma que ao descobrir que podia mudar a data dos posts, me entreguei completamente ao árduo trabalho de transferir e metamorfosear boa parte desse conteúdo para cá. Um dos estímulos primordiais foi o simples medo de perder alguns escritos que foram extremamente importantes em determinados momentos da minha vida, que me passam uma compreensão transcendental de quem sou, impedindo o esquecimento do frescor e dos clichês de cada ano que passei. Além disso, sou traumatizado por estar no grupo de pessoas que já perderam mais de uma vez tudo que tinha no computador e simplesmente imaginei que publicado, não correria esse risco. Diferentemente do protagonista de Cinzas do Passado (Hong Kong, 1994), de Wong Kar-wai, que toma um vinho do esquecimento por acreditar que a raiz de todos os problemas do homem são gerados pela memória, há um interesse imenso da minha parte de que o Velhos Hábitos assuma de uma vez por todas o caráter de testamento que sempre procurei imprimir em todos os espaços virtuais pelos quais passei e me apeguei. Há antes de tudo uma vontade arqueológica pessoal que pode ser batizada de egolombra pelos mais chatos do signo de áries.

Nunca fui muito bom com títulos, muitos deles foram escolhidos prematuramente e abandonados antes do nono mês, ainda assim me sinto emotivamente vinculado a cada um deles: Notas Perdidas e The End quando montava os layouts mais afetados e venerava alguns filmes que tenho certa vergonha de admitir; Second Scene que não durou quase nada, mas que revelou minha paixão por Visconti; Caim and Abel que era só Caim e Lost Highway quando David Lynch devassou a minha perspectiva da representação irreversivelmente. Velhos Hábitos é, de fato, o nome que me parece mais etéreo, o que cultivei com mais carinho e por isso decidi apostar nele em definitivo. Não lembro de onde tirei, mas sem dúvida faz referência aos tiques de personalidade que ano a ano abandonamos ou renovamos. Oficialmente o primeiro post do blog foi em 28 de abril de 2007, há três anos, dizendo que tudo começa com alguns minutos de atraso, mas depois de minhas investidas, o início deu alguns passos para trás, para abril de 2003, defendendo que adoro criar as coisas só para depois ter o prazer de destruí-las. Aproveitei a instiga de revisão e rememoração para publicar algumas ideias que se mantiveram por muito tempo como rascunhos, quase cinquenta permanecem nesse estado. É o limbo das palavras. Por fim, vale dizer que nessa aventura pulando de lembrança em lembrança, usei de metodologias bem distintas: 1. publiquei textos na íntegra sem qualquer tipo de alteração póstuma; 2. publiquei parte de textos editando levemente ou 3. reescrevi alguns a partir do que a leitura atual me remetia. Tentei ser o mais honesto e ainda está bem incompleto, falta realmente muita coisa, outras tantas vão continuar de fora porque tenho um mínimo de vergonha na cara, mas no que for minimamente especial mesmo dentro de sua pontualidade, vou colocando como quem preenche as lacunas aos poucos, sem pressa, como um bom boêmio que senta no bar e pede a primeira cerveja da noite. Devo ter postado cerca de 100 aforismos, devaneios, ensaios, microcontos, relatos do cotidiano, correspondências, críticas, crônicas e afins nesse meio tempo e sim, só para constar, voltarei, como deve ser, aos posts novos. Nostalgia, nostalgia, mas uma boa dose de presente não faz mal a ninguém.

Marcadores:

Cotidiano

segunda-feira, 26 de abril de 2010

Antecedentes

Antes que me entendam errado ou apareça algum frígido historiador da arte com uma palmatória em mãos, não quis comentar sobre o londrino Carl Warner com a intenção de colocá-lo como pioneiro de qualquer coisa, apenas procurei reconhecer um trabalho que me desperta interesse. Aliás, aviso de antemão que essa busca das origens é demasiada estéril desde Darwin, realmente não é do meu feitio embarcar nessa, quase sempre que alguém começa uma frase com 'a primeira vez que' termina se equivocando antes do final. Seja como for, a título de conexão entre artistas e curiosidade própria, não mórbida, decidi pesquisar um pouco mais sobre o uso de alimentos nas artes plásticas em outros séculos e encontrei uma figura reluzente: o maneirista italiano do século XVI, Giuseppe Arcimboldo. Como a maioria dos artistas, inicialmente Arcimboldo pintava quadros que pouco se diferenciavam dos tantos outros realizados no mesmo período, sequer é possível detectar uma marca, contudo, após se alocar em cortes cujo o culto ao exótico estava em alta como a de Praga e de ser bancado por mecenas extravangantes como Rudolph II, passou a investir numa pesquisa mais liberta fortemente influenciada pelo ocultismo e pela cultura druida. Desde então, começou a usar, em suas séries, ramos, animais, flores, frutas, folhas e texturas de determinadas estações para criar alegorias de rostos humanos ou sínteses animalescas dos elementos da natureza.

Primavera

Todas as estações em uma só

Terra

Marcadores:

Literatura e Artes Plásticas

quarta-feira, 21 de abril de 2010

Foodscapes

Não há muito o que dizer para referendar a técnica acurada do fotógrafo londrino Carl Warner, portanto, o mais interessante não é fruir a iluminação publicitária, o photoshop, os detalhes absurdos, a construção em etapas, as referências reais, mas brincar de descobrir todos alimentos, queijos, brócolis, pimentões, cebolas, alhos, bugalhos, pães, ervas, sementes, que cuidadosamente posicionadas, talhadas e fora de proporção instituem uma paisagem. É um jogo bobo como são as grandes curiosidades infantis.

Marcadores:

Literatura e Artes Plásticas

terça-feira, 13 de abril de 2010

A-va-tar

Tal qual vem se tornando comum entre as propagandas de bancos e empresas multinacionais, o nada inocente Avatar (EUA/Reino Unido, 2009) se apropria de forma capital de um discurso internacionalmente difundido por sua urgência, o discurso ambiental, para confirmar a resolução de que determinados dados inseridos num regime estético, reforçam uma realidade em que os significantes se fortalecem enquanto os significados são menosprezados. James Cameron com toda sua pompa e megalomania bem esquadrinhada passa a impressão de que está profundamente preocupado com o futuro do planeta, visitou no mês passado a Amazônia para afirmar sua posição contra o desmatamento e a construção Belo Monte, enquanto que para além da tela, para além da causa ecológica ecoando como épico, vemos a preocupação de uma indústria consigo mesma, erguendo para Hollywood um monstruoso culto a nada menos que a técnica. Avatar é o representante do momento em que o cinema comercial do início do século XXI enfrenta mais um desfiladeiro da renovação tecnológica, desfiladeiro que o acompanha desde o início de sua história, aproximando esse salto ao que vem sendo chamado de (sic) capitalismo verde. Naturalmente, a guinada, que resultou nos efeitos mais suntuosos e produziu a mais rentável bilheteria até então, não se deve apenas às qualidades artísticas inegáveis, mas ao timing de usar a técnica assombrosa a serviço de uma narrativa convencional, onde cientistas são esboçados como ‘mocinhos, multiculturalistas e compreensíveis’ e os militares como ‘bandidos, etnocêntricos e cruéis’. Há aqui uma atualização de paradigma, um sistema que troca de pele diante dos nossos olhos e mistura sua identidade de colonizador com a mesma casca dos colonizados, aproximando tecnologia e religião ao tema de abrangência e publicidade mundial. Formata-se, então, um blockbuster cibernético-hindu-ecológico, produto redondo para vingar o cinema de entretenimento ao oferecer um espetáculo que não pode ser reproduzido domesticamente. Isso não podemos negar: Avatar venceu.

De todo modo, vale lembrar que Adorno e Horkheimer nos alertavam em todo seu pessimismo na Dialética do Esclarecimento (2006) para a “compulsão permanente da indústria em produzir novos efeitos, que, no entanto, permanecem ligados ao velho esquema” (p. 106). Assim, fascinados pela pirotecnia digital 3D, afetados pelo discurso ambiental e curiosos pelo exótico misticismo oriental, os espectadores não notaram que estavam diante de um velho roteiro, da releitura do mito de Pocahontas, do encontro tenso e amoroso entre colonizadores e colonizados, encontro que pacifica e torna superficial o verdadeiro embate de forças. A adaptação desenvolvida por Cameron se desenrola no ano de 2154, através de uma equipe humana (ou melhor, norte-americana), cuja missão é explorar as fontes energéticas do planeta-floresta Pandora (obviamente os recursos da Terra foram dizimados e o imperialismo precisou desvendar novos horizontes). O lugar é habitado por alienígenas-índios que vivem em conexão profunda com a natureza-ciberespaço, inclusive com uma metáfora que une a suposta rede à uma espécie de transcendência metafísica. O encontro entre as duas raças/culturas não é pacífico, pois o maior reservatório energético está justamente embaixo de uma árvore gigante que funciona como moradia dos nativos (Na’vi), mas enquanto os cientistas querem estudá-los cuidadosamente, os militares buscam respostas pragmáticas. Com essa separação tão evidente, o filme parece defender um imperialismo menos bruto, mas ainda imperialismo, trocando a violência explícita por uma compreensão dominativa, tal qual o abraço de um polvo. Assim, o clímax da película ocorre no momento do conflito direto em que o lugar é atacado por dezenas de helicópteros, cena que toma uma dimensão épica, com desenho de som no último grave do dramático, transformando a queda de uma enorme falsa árvore em 3D num espetáculo emocionante em sua extravagância. Avatar é um desses filmes que colonizados, colonizadores e espectadores de todo o mundo dão as mãos e se emocionam juntos.

Marcadores:

Cinema

segunda-feira, 12 de abril de 2010

Mudança

Sempre que conheço pessoas novas, aproveito para reinventar minha relação com o mundo.

Marcadores:

Devaneios

terça-feira, 23 de março de 2010

segunda-feira, 15 de março de 2010

Enjaulado (Brasil, 1997), de Kleber Mendonça Filho

Marcadores:

Cinema Pernambucano,

Curtas

sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010

≥≤

movimento rápido dos olhos,

gatas brincando de pega-pega,barulho de unhas no taco,

poucos carros na rua.

Marcadores:

Cotidiano

quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010

segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010

Agradecimentos

Num mundo difuso como o nosso, em que as influências grudam ao corpo pelos caminhos mais tortuosos, gerando camadas sobrepostas, mundo em que os visitantes transformam nossas vidas sem nos darmos conta de sequer termos deixado a porta aberta, fica cada vez mais difícil congregar todos os que mereceriam um agradecimento de honra por terem contribuído, mesmo a distância e pelos meios mais diversos, no desabrochar de um processo criativo. Se começasse pelo autor do livro que me despertou ao desejo da leitura, pelo diretor que me fez levar o cinema a sério ou por uma conversa recente que terminou em inúmeros insights, demoraria mais páginas que as atuais até me sentir satisfeito com uma primeira versão. Portanto, assumo a impossibilidade do agradecimento pontual ao mundo de referências que me compõe e, nesse caso, me deixo guiar pelo lugar comum seguindo o protocolo de praxe.

Como não poderia deixar de ser, agradeço primeiramente a minha família: aos meus irmãos pela capacidade de renovação da convivência entre as brigas e as pazes e as minhas sobrinhas e sobrinhos – tenho cinco deles, de diferentes idades – por me mostrarem o transcorrer do tempo de maneira peculiar e simultânea. Antes, entretanto, agradeço com especial devoção a minha mãe, pois desde que sonhei que ela era a Sophia Loren e o meu pai não o Marcelo Mastroianni, e todo um complexo de Édipo ficou claro, aprendo diariamente a diferenciar os instantes que pedem sobriedade e punho firme dos que não sobreviveriam sem uma boa dose de ironia. Aliás, a sede pelo conhecimento que direciona meus passos e quedas possui uma profunda culpa materna.

No campo acadêmico, agradeço primeiramente ao CNPQ pela bolsa e ao PPGCOM, a Isaltina, Zé Carlos, Lucy e Cláudia por serem sempre tão prestativos na luta diária contra a burocracia. Agradeço aos amigos de mestrado: Cecília, Diego, João, Kywza, Fred, Fábio, Heron, Rodrigo e aos professores Felipe Trotta, que durante a banca de qualificação fez observações preciosas, Maria do Carmo Nino, Paulo Cunha, Nina Velasco e Maria Eduarda (PPGS). A Ângela Prysthon, agradeço especialmente por ter me acolhido como seu orientando, quando, sem rumo epistemológico algum, estava prestes a desistir do mestrado. Além disso, devo um muitíssimo obrigado por todo apoio na pesquisa, no Cineclube Dissenso e por, durante esse tempo, termos superado a dura distância entre orientando e orientadora, nos tornando bons confidentes.

Falando em confidentes, amigos, antes de qualquer outro serei eternamente grato a bem cultivada amizade de Felipe Azevedo, não só pelas infâmias e risadas matinais que amenizam o peso do cotidiano, mas especialmente pela perspicácia e maturidade que fez deste rapaz um companheiro intelectual, daqueles cuja ausência só poderá vir acompanhada de um imenso saudosismo. Agradeço igualmente a Gabriela Monteiro, por além de ser a maior leitora dentre os leitores, ser também uma pessoa com quem tenho espaço não só para conversar sobre qualquer assunto ou dilema, mas para entender e ser entendido mesmo que as palavras sejam ditas / escritas em ordens completamente arbitrárias.

Agradeço aos meninos do Cineclube Dissenso, afinal sem eles a iniciativa não vingaria como vingou, o aprendizado contínuo seria falho e consequentemente este trabalho seria outro: aos que me acompanham desde o inicio do processo, André Antônio, Hermano Callou, Fernando Mendonça e Luís Fernando Moura; aos que, por um motivo ou outro, saíram do grupo, mas que continuam em diálogo: Fábio Leal, João Lucas e Guilherme Carrera. Agradeço, por fim, aos que entraram depois, Pedro Neves, Tiago Correa e Paulo Faltay. A este último devo um agradecimento especial, afinal de contas existem amizades confortáveis que nunca deixam nossos pensamentos íntimos se firmarem como solitários por mais absurdos que pareçam: Faltay, nesse sentido, é o maior dos companheiros.

Aproveito aqui para agradecer a todos agregados do cineclube e a todos que apoiaram a pesquisa, destacando Chico Lacerda por me acompanhar e auxiliar nas entrevistas, Marcelo Pedroso, Leo Sette, Luiz Joaquim, Alexandre Figueirôa, Hugo Caldas e Marcelo Gomes por concederem entrevistas; agradeço a Mateus Cabeça-de-ovo, Gerárd ‘que nem o Depardieu’ pela participação ativa no cineclube e a Osvaldo Neto, Hugo Viana, Mateus Cartaxo, Salomão Santana, Pedro Lira pelas sugestões e discussões na área curatorial. Devo um agradecimento a todos que trabalham no Cinema da Fundação pela acolhida e apoio incondicional: novamente Luiz Joaquim, Kleber Mendonça Filho, Vera, Joselito e João. Agradeço também o apoio estratégico dado pelo Café Castigliani por, aos sábados, abrir mais cedo, afinal com tantos filmes lentos, com o horário perto do almoço e às vezes com ressaca, seria impossível aguentar algumas das sessões até o fim sem boas xícaras de café.

Por fim, gostaria de agradecer a minha gata, Tristeza, por ronronar ao meu lado nas solitárias noites de escrita e lembrar alguns amigos que apesar de não terem influenciado diretamente no desenvolvimento deste trabalho, sempre merecerão um agradecimento em minha vida: são eles Lellye, Cybele, Mário, Sofia, Juliana, Lua, Carol, Rafael, Hugo, Milena, Maíra, Isabel, Izabel, Flávia, Julya, Igor, Marco, Rafaela e Renata.

Marcadores:

Cotidiano

sexta-feira, 29 de janeiro de 2010

Crise

Descobri só recentemente que, durante a crise econômica, as vendas de O Capital triplicaram, alguns vieram com papo de que a teoria marxista - ou marxiana - naturalmente ganharia fôlego, o que não passa de uma simplória ilusão, pois a leitura do livro, longe de uma erudição, estava sendo tangida por um desespero pragmático, desespero similar ao que sempre guiou os rebeldes de araque durante todo século XX. Para se ter uma ideia, no primeiro semestre do ano passado, quando a crise ainda era pauta certa, participei de um grupo de leitura do Capital conduzido pelo professor Dacier Barros, estava lá, em resumo, porque andava lendo vários autores da tradição, inclusive o próprio Marx, meio por prazer, meio por respeito, meio por filiação filosófico-política, e, dentre os velhos engajados de sempre, tinha uma mulher destoante, alinhada, bolsa chique, sapato de editorial de moda, que tinha perdido muito dinheiro em alguns investimentos fora do país. A iniciativa chegara ao seu conhecimento por recomendação de amigos. Desde então, passei a imaginar executivos de grandes corporações andando com uma pilha de livros vermelhos embaixo dos braços.

sexta-feira, 22 de janeiro de 2010

Mãe (Coréia do Sul, 2009), de Joon-ho Bong

Marcadores:

Cinema

Assinar:

Postagens (Atom)